警惕!又到这个季节!这个东西有毒!不能吃!

眼下已进入织纹螺旺汛期,同时也是织纹螺毒性最强的时候。小编提醒:织纹螺体内含有麻痹性神经毒素,食用后可引起头晕、呕吐、口唇及手指麻木等中毒症状,外出用餐时切勿食用织纹螺,以免发生意外。

织纹螺(图片来源:视觉中国)

据介绍,织纹螺俗称海丝螺、海狮螺、麦螺或白螺,有些地方还称作割香螺、小黄螺、甲锥螺,一般生活在近海礁石附近和泥沙底。其外形特征表现为尾部尖细,长度为1—2厘米,宽度为0.5—1厘米。另外,其壳面常具有1到3条紫褐色或红黄色螺带,表面图案看起来就像织布,螺口处呈白色。有些织纹螺种类体内含有麻痹性神经毒素,煮沸、盐腌、日晒等均不能将其破坏,潜伏期最短为5分钟,最长为4个小时,少量食用即可致人死亡,是名副其实的“餐桌杀手”。

由于织纹螺种类繁多,即使专业人士也很难一一辨别,近年来,各地误食织纹螺中毒事件时有发生。为此,广大市民朋友不要购买食用不懂识别的螺类产品。不小心误食织纹螺后,如发生口唇麻木等类似神经系统症状,须立即到医院就诊。

另外,小编要提醒你,5月是蜱虫活跃的季节,蜱虫可传播新型布尼亚病毒,严重的会导致死亡。近日,南京市第二医院就连续接诊了八例被蜱虫叮咬的患者,其中就有患者出现发热、神志不清、血小板减少等重症表现,非常危险。

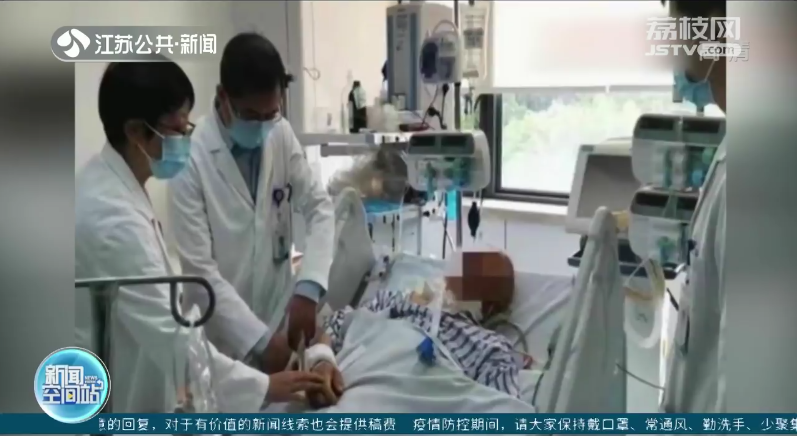

正在治疗的这位女性患者70岁,两个星期前,她突然出现发烧、神志不清、吃不下东西的症状。到南京市第二医院检查后发现,患者血小板非常低。

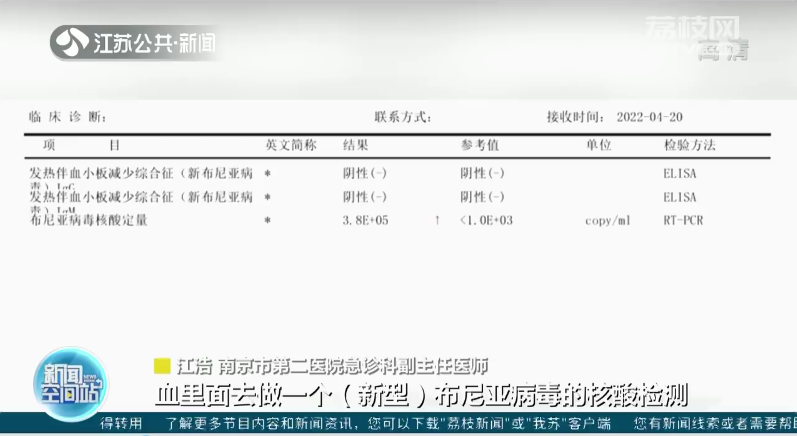

南京市第二医院急诊科副主任医师江浩告诉记者:“患者来的时候身上已经没有虫子了,但发病症状和蜱虫叮咬后的症状很类似。之后抽血检验,显示新型布尼亚病毒核酸检测阳性。”

医生判断,患者在家里干农活,会进菜地,被蜱虫咬过,咬了之后发病了。患者年龄较大、合并有基础疾病,属于重型病例,经过规范治疗后,目前病情稳定。

近日,浙江省人民医院也接诊一例重症病例。患者60岁出头,经常上山干农活,一个多月前曾被蜱虫叮咬。后来患者出现头痛,20天未见好转,被诊断为新型布尼亚病毒感染。

浙江省人民医院感染病科主任医师潘红英介绍:“到ICU以后发现,这个病人已经出现了多脏器的衰竭,并且神志不清楚,氧饱和度下降。”

医生介绍,新型布尼亚病毒主要通过蜱虫叮咬传播。蜱虫生长活跃期在每年4月到10月份,5到7月份是它活动的高峰期。被蜱虫咬伤后会有一到两周的潜伏期,大多数人会有过敏或发炎等轻微症状,只有被少数携带病原体的蜱虫叮咬后才会发病,有基础疾病及老年人比较容易出现重症。目前尚无特异性的抗病毒治疗,临床上主要为对症支持治疗。

南京市第二医院急诊科副主任医师江浩提醒:“在菜园、丘陵的树丛里面,或者野外植物比较多的地方要当心。蜱虫其实很小,咬人之后很快会变大,变得像黄豆那么大。”

中国疾控中心也发布提醒,假期野外活动时做好个人防护,应穿长袖长裤、扎紧裤腿、裸露皮肤涂抹驱避剂,避免在草地、树林等环境中长时间坐卧,防止蜱虫叮咬。

若发现已被蜱虫叮咬,千万不要用手将其拔出,也不要把虫体捏碎,应尽快到医院进行处理。